이채현

이채현

[한국심리학신문=이채현 ]

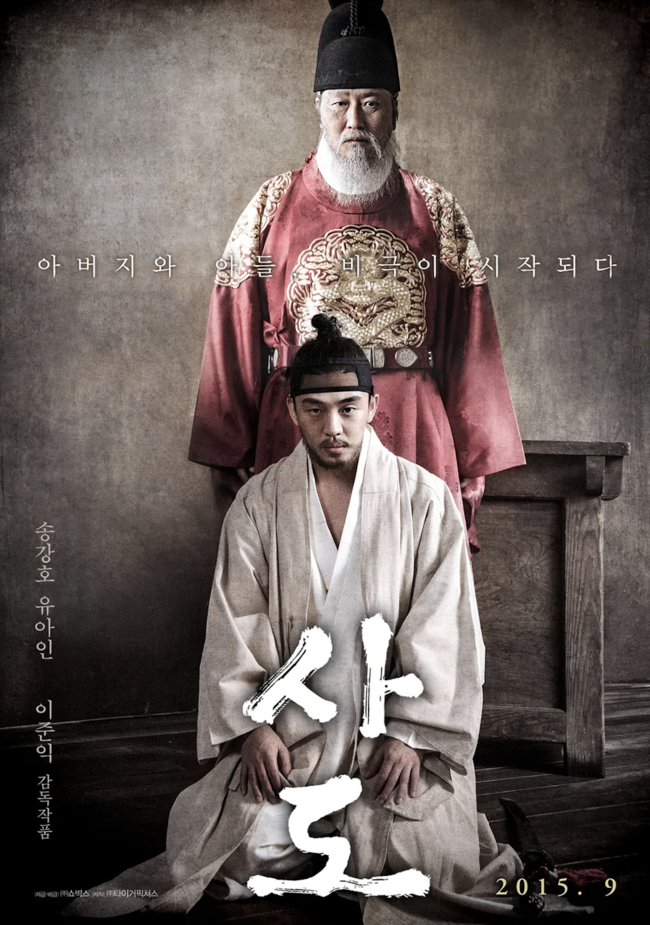

2015년 개봉한 영화 '사도'는 상당히 화제를 모았던 작품이었다. 그동안 사도세자를 다룬 여러 영화나 드라마가 있었다. 그런데 이때 ‘사도’ 영화는 왜 새삼스럽게 2015년 영화 화제작이 되었을까.

그것은, 기존의 왕과 세자의 이야기가 아닌, 아버지와 아들의 관점으로 스토리텔링이 이루어졌기 때문이다. 영조와 사도세자는 먼 옛날 조선의 왕과 세자였고, 역사적 사실로 접근한다면 현대의 우리는 공감하기 어려운 부분이 있다. 하지만 이 영화는 아버지와 아들의 갈등, 그로 인한 끔찍하고 슬픈 비극에 우리가 공감할 수 있게 한다. 영조와 사도세자의 이야기를 이 세상을 살아가는 나와 똑같은 이야기로 느껴지게 한 것이다. 부자갈등은 먼 옛날의 조선에도, 현재의 우리에게도 변함없이 이어지는 삶의 모습이기 때문이다.

아버지와 아들의 비극

아버지와 아들의 갈등은 동서고금을 막론하고 과거와 현재에도 통용되는 가족관계이다. 이러한 아버지와 아들의 갈등은 정신분석학 이론에 따르면 ‘오이디푸스 콤플렉스’를 말할 수 있다. 사도세자는 자녀의 성장과 발달에 있어 핵심적인 역할을 수행해야 하는 아버지의 보살핌을 받지 못한 채 아버지에 대한 공포, 불안정한 자아, 정신적 불안정으로 괴로워해야 했다. 그리고 결국, 아버지와의 갈등과 경쟁 관계가 해결되지 못한 채, 결국 아버지의 손으로 뒤주에 갇혀 목숨을 잃었다.

영조와 사도세자의 갈등이 심화될 수 밖에 없었던 상황도 그 비극에 결정적인 영향이 되었다. ‘왕’ 의 자리는 아버지와 아들이라고 해도, 단 한 명만 차지할 수 있는 자리이기에 둘은 언제나 경쟁 자리에 있어야 했다. 아들을 자신의 권력을 빼앗을 수 있는 존재라고 인식한 영조는 아들을 끊임없이 질책했고 시기하였으며, 사도세자는 그런 아버지를 공포의 대상으로 여기며 끝없는 부담감과 죄책감에 시달려야 했다. 결국 이러한 오이디푸스 콤플렉스를 극복하지 못한 사도세자는 정신 질환 증상을 보였고, 여러 문제를 일으켰다. 이를 용납할 수도, 이해하려고도 하지 않았던 영조는 결국 사도세자를 뒤주에 가두었다.

루벤스, <아들을 잡아먹는 크로노스>

루벤스, <아들을 잡아먹는 크로노스>

고야, <사투르누스>

고야, <사투르누스>

신들마저 겪는 아버지와 아들의 갈등

아버지와 아들 간의 경쟁이 잘 나타나는 또 하나의 인물은 신화 속의 신들인 번개의 신 제우스와 시간의 신 크로노스다. 아들에게 신들의 최고 권력자의 자리를 빼앗기고 싶지 않았던 크로노스에 의해 제우스의 형제자매는 태어나자마자 삼켜졌다. 이러한 엽기적인 행각은 위의 루벤스의 그림 <아들을 잡아먹는 크로노스>와 고야의 <사투르누스(크로노스의 또다른 이름)>에 생생하게 나타나 있다. 그 잔인함과 충격이 아주 세세하게 느껴진다.

하지만 제우스는 숨겨져 성장한 뒤, 크로노스에게 약을 먹여 형제들을 토해내게 하고, 그들과 함께 아버지를 몰아낸다. 그렇게 제우스는 사도세자와는 달리 아버지의 자식들에 대한 억압에서 벗어나고자 노력했고, 절대적 권력과 탐욕에 저항하여 결국 그를 왕좌에서 몰아내는데 성공한다.

하지만 우습게도, 제우스는 그토록 증오했던 아버지와 가장 닮은 모습을 보인다. 그도 아버지와 같은 길을 걸은 것이다. 제 자식이 태어나면 자신보다 위대해질거라는 예언에 자신의 아이를 임신한 아내를 삼켜버린다. 태어나자마자 자식이 자신의 권력을 차지할까봐 두려워 태어나자마자 비정하게 자식들을 삼켜버린 자신의 아버지처럼 말이다.

날 닮은 증오스러운 너

그토록 닮고 싶지 않았던, 자신은 다르다고 생각했던 아버지와 같아진 제우스의 모습을 정신분석심리학적으로 분석하면 ‘공격자와의 동일시’ 현상이라고 할 수 있다. 공격자와의 동일시란 피해자가 자신을 공격한 사람에게 가지는 복수심, 그리고 불안감을 극복하기 위해서 공격자와 닮아가는 현상을 말한다. 아버지를 미워하지만, 아버지처럼 행동하게 된 것이다.

제우스에게 삼켜진 아내가 자식을 낳아 제우스의 머리를 쪼개 태어난 신이 바로 지혜의 여신 아테나이다. 재미있게도 그녀는 출중한 능력에도 불구, 여성이었기 때문에 제우스를 왕좌에서 밀어내지 못했다. 만일 아들이었다면 제우스도 자신의 아버지와 같은 길을 걸었을지도 모른다. 이처럼 모든 아버지와 아들, 그리고 그 훗날 아버지가 되는 아들도 같은 갈등을 가지고 서로를 경쟁 관계로 인식할 수 있다.

또 흥미로운 점은 이런 오이디푸스 콤플렉스의 해결 중 하나는 이해와 동일시에서 온다는 것이다. 아버지를 이해하고, 그의 이상과 행동, 가치관을 자신과 동일시한다. 그렇다면 아버지에게 따뜻한 경험을 할 수 있는 것도 중요하다. 사람은 복잡한 존재로서 긍정적인 면도, 부정적인 면도 있는 양면을 가지고 있기 때문이다. 아버지와 아들은 서로 닮을 수 밖에 없다. 위의 인물들이 비극을 맞이했듯이 우리에게도 언제든지 이러한 가족 간의 돌아올 수 없는 비극을 겪을 수 있다. 누구나 겪을 수 있는 일들이기에, 우리는 서로를 향한 애정과 따뜻함을 잊어서는 안된다. 이 세상에 가장 내 편이 되어줄 수 있는 존재를 적으로 만든다는 것은 인생 전체를 불행하게 하는 것이므로.

참고문헌

1) 2015년 영화 ‘사도’ 포스터

2) 고려대학교 심리학부 고영건 교수. 성격심리학 강의.

지난 기사보기

다른 곳에 퍼가실 때는 아래 고유 링크 주소를 출처로 사용해주세요.

http://www.psychology.or.kr/news/view.php?idx=9489

http://www.psychology.or.kr/news/view.php?idx=9489

dodolove0418@naver.com